厚生労働省の統計によると、転倒事故は労働災害全体の20%以上を占めており、「墜落・転落災害」「はさまれ・巻き込まれ災害」とともに、最も発生件数の多い労働災害の一つとなっています。

特に小売業、社会福祉施設、飲食業、製造業、建設業、陸運業における転倒災害は年々増加傾向にあり、60歳以上の方が被災労働者の多くを占めているのが現状です。令和4年から令和5年にかけて、2.3%も増加しています。

もしかすると、あなたも「年だから仕方ない」「自分の不注意だった」と思っていませんか?多くの転倒事故は、適切な対策があれば防げたものの可能性があります。

また、それに伴って、労災の申請以外に、会社に損害賠償請求ができる可能性もあります。この記事で詳しく解説します。

転倒事故の主な原因について

厚生労働省の分類によると、転倒事故の主な原因は以下の通りです。

滑りによる転倒

- ・床が滑りやすい素材だった

- ・床に水や油が飛散していた

- ・ビニールや紙など滑りやすい異物が床に落ちていた

つまずきによる転倒

- ・床の凹凸や段差があった

- ・床に荷物や商品が放置されていた

踏み外しによる転倒

- ・大きな荷物を抱えるなど、足元が見えない状態で作業を行っていた

エイジフレンドリーガイドラインを知っていますか

国は令和2年3月に「エイジフレンドリーガイドライン」という、60歳以上の労働者の安全を守るための指針を作りました。これは、高齢労働者の特性を理解し、安全で健康に働けるようにするためのものです。

| 厚労省の資料抜粋 働く高齢者が増えています。60歳以上の雇用者数は過去10年間で1.5倍に増加。特に商業や保健衛生業をはじめとする第三次産業で増加しています。こうした中、労働災害による死傷者数では60歳以上の労働者が占める割合は26%(2018年)で増加傾向にあります。労働災害発生率は、若年層に比べ高年齢層で相対的に高くなり、中でも、転倒災害、墜落・転落災害の発生率が若年層に比べ高く、女性で顕著です。 このガイドラインは、高齢者を現に使用している事業場やこれから使用する予定の事業場で、事業者と労働者に求められる取組を具体的に示したものです。 事業者は、以下の1~5について、高年齢労働者の就労状況や業務の内容等の実情に応じ、国や関係団体等による支援も活用して、実施可能な労働災害防止対策に積極的に取り組むように努めてください。 |

このガイドラインでは、すべての企業が60歳以上の労働者に対して特別な配慮をすることが求められています。

1 安全衛生管理体制の確立

2 職場環境の改善

3 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

4 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

5 安全衛生教育

具体的にいうと、たとえば、

- ・通路の段差をなくし、手すりを設置する

- ・十分な照明を確保する

- ・滑り止め対策を行う

- ・作業内容を体力に合わせて調整する

- ・定期的な健康チェックを実施する

もし、あなたの職場でこうした配慮がなされていないなら、会社に改善を求める必要があります。

厚生労働省が推奨する転倒災害防止対策

設備面の対策

- ・出入り口周辺にゴムマットの設置

- ・冬季は凍結防止用の砂の散布

- ・駐車場や通路の凍結防止対策

- ・踏み台の幅を広げる

- ・通路や階段の視認性を高める

安全活動による対策

- ・4S活動:整理、整頓、清掃、清潔の徹底

- ・KY活動:業務前の危険予知活動

- ・危険の見える化:危険マップやステッカーによる情報共有

- ・体操の実施:身体機能向上を図る体操

作業管理面の対策

- ・時間に余裕を持って行動する

- ・滑りやすい場所では小さな歩幅で歩行

- ・足元が見えにくい状態での作業を避ける

- ・滑りにくい靴の着用(ただし、床の状況に応じて適切に選択)

- ・つま先を持ち上げて歩く習慣をつける

「自分が悪い」と思い込まないでください

高齢労働者の方には、転倒事故が起きた時に「自分が悪い」「年だから仕方ない」と思い込んでしまう傾向があります。実際、多くの方が我慢強く、面倒に感じて会社を辞めてしまったり、泣き寝入りしてしまったりしています。

しかし、これは間違った考えです。統計上、高齢労働者の特性により災害が多く発生し、治療期間も長引く傾向があることが分かっています。これは個人の問題ではなく、年齢による身体的な変化という自然な現象なのです。

だからこそ、会社には高齢労働者に対する特別な配慮が法的に求められているのです。

転倒事故が起きてしまったら適切な対応を

まずは医療機関を受診

軽い怪我だと思っても、必ず医療機関を受診してください。高齢者の場合、怪我の治りが遅く、後から症状が悪化することもあります。「腰痛などが加齢によるものか線引きが難しい」という問題もありますが、加齢かどうかの判断は役所が行いますので、まずは治療を優先してください。

労災申請を忘れずに

職場での転倒事故は労災の対象です。会社が労災申請を渋る場合もありますが、これはあなたの権利です。遠慮する必要はありません。

事故の状況を記録

以下のことを記録しておいてください:

- ・事故が起きた場所の写真

- ・事故の状況(どのように転倒したか)

- ・目撃者がいれば連絡先

- ・事故後の会社の対応

転倒事故で受けられる労災給付

療養補償給付

被災労働者の傷病等に対する治療費及び関連費用が基本的には全額支給されます。

支給対象:

- ・診療費等の治療費

- ・薬代

- ・手術費用

- ・自宅療養の際の看護費等

- ・入院中の看護費等

- ・入院または通院のための交通費

受給方法:

- 労災指定医療機関での治療:医療機関が労災保険から直接治療費を受け取るため、労働者は無料

- 指定機関以外での治療:労働者が一度全額を支払い、後日労災請求で償還

休業補償給付

被災労働者の給付基礎日額の60%に、休業特別支給金の20%が加わり、合計80%が支給されます。

支給要件:

- ・治療を受けている被災労働者が休業を要する状態

- ・休業開始から4日目以降受給可能

- ・就労不能状態であって、賃金を受けていない場合

障害補償給付

症状固定後も後遺障害が残存する場合、その障害の程度に応じて給付が支給されます。

支給内容:

- ・1級から7級:障害補償年金・障害特別年金及び障害特別支給金

- ・8級から14級:障害補償一時金、障害特別一時金及び障害特別支給金

障害補償年金前払一時金:

希望により一度だけ年金の前払いを受けることが可能です。

労災保険以外の損害賠償請求について

労災保険による補償は、発生した損害の満額ではなく、休業補償も約8割までであって、精神的苦痛を被ったとして生じうる慰謝料はありません。

そこで、労災保険で補いきれない部分を会社に請求することが考えられます。

会社の安全配慮義務違反

会社が職場環境の安全に配慮せず、危険な仕事を危険な態様で労働者に従事させていた場合、安全配慮義務違反として損害賠償請求が可能です。

請求できる損害項目

- ・治療費:労災でカバーされない部分

- ・休業損害:労災の8割を超える部分

- ・慰謝料:入通院慰謝料、後遺障害慰謝料

- ・逸失利益:将来の収入減少分

- ・介護費用:将来の介護に要する費用

転倒事故で請求できる損害の全体像

転倒事故による怪我で請求できる損害は、大きく分けて「財産的損害」と「精神的損害」の2つがあります。「高齢だから補償が少ない」と思われがちですが、実際にはしっかりとした補償を受けられる項目が多数あります。

財産的損害(積極損害)

1. 治療費

- ・入院費、手術費、薬代、リハビリ費用など

- ・高齢者の場合、治療期間が長期化する傾向があるため、総額が大きくなることが多い

- ・将来の治療費も請求可能

2. 付添費用

- ・入院中の付添看護費用

- ・通院時の付添費用

- ・高齢者の場合、家族の付添が必要になるケースが多い

3. 交通費

- ・通院のための交通費

- ・家族が付添う場合の交通費も含む

4. 装具・器具費用

- ・車椅子、杖、コルセットなどの費用

- ・住宅改造費(手すり設置、段差解消など)

5. 将来介護費

これは高齢労働者にとって特に重要な項目です。年齢によって計算方法が異なります:

財産的損害(消極損害)

1. 休業損害

- ・事故により仕事を休んだ期間の収入減少分

- ・有給休暇を使った場合も対象

- ・年金受給者でも、働いていた分の収入減少は請求可能

2. 逸失利益

「高齢だから逸失利益は少ない」と思われがちですが、以下の点で適切な評価が必要です:

- ・働き続ける意欲と能力があったかどうか

- ・実際の収入状況

- ・健康状態や職種による労働可能期間

障害厚生年金や障害基礎年金を受給する場合、これらは「過失相殺前の逸失利益に充当」されます。これは被害者にとって有利な計算方法です。

精神的損害

1. 入通院慰謝料

- ・入院期間と通院期間に応じて算定

- ・高齢者の場合、治療期間が長期化することが多いため、慰謝料も相応に高額になります

2. 後遺障害慰謝料

- ・後遺障害等級に応じて算定

- ・年齢に関係なく、障害の程度に応じて適正な評価を受けられます

3. 死亡慰謝料

- ・不幸にして死亡事故となった場合

- ・高齢者であっても、本人および家族に対する慰謝料が認められます

損害算定で気をつけるべきポイント

1. 過失相殺の問題

転倒事故では「被害者の不注意」を理由に過失相殺(損害額の減額)が主張されることがあります。しかし、エイジフレンドリーガイドラインに沿った対策が取られていなかった場合、企業側の責任が重く認定される可能性があります。

2. 素因減額の問題

「年齢による身体的衰えが事故の原因」として損害額の減額を主張されることがあります。

3. 労災保険との調整

労災保険給付を受けても、それで損害のすべてが埋め合わされるわけではありません。労災保険でカバーされない部分については、企業に対して損害賠償請求ができます。

実際の事例紹介

ある工場で働く高齢の労働者が、工場通路に置かれていた障害物に転倒し、長期の通院を必要とするケガを負い、後遺症まで残ってしまいました。勤務中の事故であり、労働災害として後遺症申請も認められました。

しかし、勤務先は責任を認めず、慰謝料等の請求に対して真摯に対応しませんでした。最終的に、裁判所は工場内での類似事故での解決内容を踏まえ、被害者である労働者の過失を3割と認定し、適切な損害賠償が認められました。

このように、適切な法的対応により、労災保険だけでは補償されない部分についても、しっかりとした賠償を受けることができるのです。

相談先を見つけるには

高齢の方の多くは「デジタル弱者」と言われ、インターネットで情報を探すのが難しい場合があります。そんな時は、

- ・地域の労働組合に相談する

- ・市役所の労働相談窓口を利用する

- ・知人や友人からの紹介を求める

- ・地域の弁護士会の相談窓口を利用する

等の方法がございます。

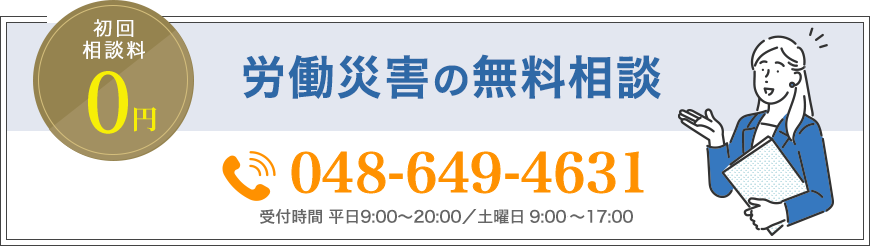

当事務所でも相談を承ることができます(初回無料)。

労災関連のご質問・ご相談

職場での転倒事故は、決して「仕方ない」ことではありません。適切な対策があれば防げるものであり、事故が起きた場合には適切な補償を受ける権利があります。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。労災分野では労災事故と後遺障害に集中特化した弁護士チームが、ご相談から解決まで一貫してサポートいたします。

初回相談無料:まずはお気軽にご状況をお聞かせください。

後遺障害労災申請のサポート:複雑な手続きもお任せいただけます。

全国対応・LINE相談も可能:お住まいの場所を問わずご相談いただけます。

労災事故で心身ともに大きな傷を負い、将来への不安を抱えていらっしゃるなら、決して一人で悩まないでください。お気軽にご相談ください。

無料電話相談はこちら(スマホの方のみ)

128 レビュー