不幸にして労働時間中の災害に遭ってしまった場合、労災保険から、治療費や休業損害に相当する金員を受け取ることができます。

しかし、それがすべてではありません。

会社は従業員の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負っていることから、労災給付で不足する場合は、この安全配慮義務違反に基づき、賠償を請求する余地があります。

今回は、この「安全配慮義務」について、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、「労災専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。

「安全配慮義務」とは

安全配慮義務 とは

安全配慮義務とは、雇用関係に基づいて使用者が労働者に対して負う義務の一つです。

労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務、と定義されています。

労働契約法でも、このことは規定されています。

| (労働者の安全への配慮) 第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 |

安全配慮義務が認められるようになった裁判例

最初に安全配慮義務を認めた裁判例は、陸上自衛隊の事件でした。

最高裁昭和50年2月25日判決は、次のように述べ、安全配慮義務を認めました。

| 思うに、国と国家公務員(以下「公務員」という。)との間における主要な義務 として、法は、公務員が職務に専念すべき義務(国家公務員法一〇一条一項前段、 自衛隊法六〇条一項等)並びに法令及び上司の命令に従うべき義務(国家公務員法 九八条一項、自衛隊法五六条、五七条等)を負い、国がこれに対応して公務員に対 し給与支払義務(国家公務員法六二条、防衛庁職員給与法四条以下等)を負うこと を定めているが、国の義務は右の給付義務にとどまらず、国は、公務員に対し、国 が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が 国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたつて、公務員の生命及び 健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。) を負つているものと解すべきである。 もとより、右の安全配慮義務の具体的内容は、 公務員の職種、地位及び安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によつて異な るべきものであり、自衛隊員の場合にあつては、更に当該勤務が通常の作業時、訓 練時、防衛出動時(自衛隊法七六条)、治安出動時(同法七八条以下)又は災害派 遣時(同法八三条)のいずれにおけるものであるか等によつても異なりうべきもの であるが、国が、不法行為規範のもとにおいて私人に対しその生命、健康等を保護 すべき義務を負つているほかは、いかなる場合においても公務員に対し安全配慮義 務を負うものではないと解することはできない。けだし、右のような安全配慮義務 は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、 当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負 う義務として一般的に認められるべきものであつて、国と公務員との間においても 別異に解すべき論拠はなく、公務員が前記の義務を安んじて誠実に履行するために は、国が、公務員に対し安全配慮義務を負い、これを尽くすことが必要不可欠であ – 2 – り、また、国家公務員法九三条ないし九五条及びこれに基づく国家公務員災害補償 法並びに防衛庁職員給与法二七条等の災害補償制度も国が公務員に対し安全配慮義 務を負うことを当然の前提とし、この義務が尽くされたとしてもなお発生すべき公 務災害に対処するために設けられたものと解されるからである。 そして、会計法三〇条が金銭の給付を目的とする国の権利及び国に対する権利に つき五年の消滅時効期間を定めたのは、国の権利義務を早期に決済する必要がある など主として行政上の便宜を考慮したことに基づくものであるから、同条の五年の 消滅時効期間の定めは、右のような行政上の便宜を考慮する必要がある金銭債権で あつて他に時効期間につき特別の規定のないものについて適用されるものと解すべ きである。 そして、国が、公務員に対する安全配慮義務を懈怠し違法に公務員の生 命、健康等を侵害して損害を受けた公務員に対し損害賠償の義務を負う事態は、そ の発生が偶発的であつて多発するものとはいえないから、右義務につき前記のよう な行政上の便宜を考慮する必要はなく、また、国が義務者であつても、被害者に損 害を賠償すべき関係は、公平の理念に基づき被害者に生じた損害の公正な填補を目 的とする点において、私人相互間における損害賠償の関係とその目的性質を異にす るものではないから、国に対する右損害賠償請求権の消滅時効期間は、会計法三〇 条所定の五年と解すべきではなく、民法一六七条一項により一〇年と解すべきであ る。 |

そして、この安全配慮義務が私企業でも認められたものが、最高裁昭和59年4月10日判決です。

| 二 ところで、雇傭契約は、労働者の労務提供と使用者の報酬支払をその基本内 容とする双務有償契約であるが、通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に 配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労務の提供を行うものであるか ら、使用者は、右の報酬支払義務にとどまらず、労働者が労務提供のため設置する 場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程 において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下 「安全配慮義務」という。)を負つているものと解するのが相当である。 もとより、 使用者の右の安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場 所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によつて異なるべきものであるこ とはいうまでもないが、これを本件の場合に即してみれば、上告会社は、D一人に – 4 – 対し昭和五三年八月一三日午前九時から二四時間の宿直勤務を命じ、宿直勤務の場 所を本件社屋内、就寝場所を同社屋一階商品陳列場と指示したのであるから、宿直 勤務の場所である本件社屋内に、宿直勤務中に盗賊等が容易に侵入できないような 物的設備を施し、かつ、万一盗賊が侵入した場合は盗賊から加えられるかも知れな い危害を免れることができるような物的施設を設けるとともに、これら物的施設等 を十分に整備することが困難であるときは、宿直員を増員するとか宿直員に対する 安全教育を十分に行うなどし、もつて右物的施設等と相まつて労働者たるDの生命、 身体等に危険が及ばないように配慮する義務があつたものと解すべきである。 そこで、以上の見地に立つて本件をみるに、前記の事実関係からみれば、上告 会社の本件社屋には、昼夜高価な商品が多数かつ開放的に陳列、保管されていて、 休日又は夜間には盗賊が侵入するおそれがあつたのみならず、当時、上告会社では 現に商品の紛失事故や盗難が発生したり、不審な電話がしばしばかかつてきていた というのであり、しかも侵入した盗賊が宿直員に発見されたような場合には宿直員 に危害を加えることも十分予見することができたにもかかわらず、上告会社では、 盗賊侵入防止のためののぞき窓、インターホン、防犯チェーン等の物的設備や侵入 した盗賊から危害を免れるために役立つ防犯ベル等の物的設備を施さず、また、盗 難等の危険を考慮して休日又は夜間の宿直員を新入社員一人としないで適宜増員す るとか宿直員に対し十分な安全教育を施すなどの措置を講じていなかつたというの であるから、上告会社には、Dに対する前記の安全配慮義務の不履行があつたもの といわなければならない。 そして、前記の事実からすると、上告会社において前記 のような安全配慮義務を履行しておれば、本件のようなDの殺害という事故の発生 を未然に防止しえたというべきであるから、右事故は、上告会社の右安全配慮義務 の不履行によつて発生したものということができ、上告会社は、右事故によつて被 害を被つた者に対しその損害を賠償すべき義務があるものといわざるをえない。 |

安全配慮義務違反で会社に賠償を請求するにはどうすればよいか

ここでは、法学的に完全ではなく、一般の方に分かりやすく説明します。

①雇用契約ないし安全を配慮すべき関係性の存在

安全配慮義務違反を問うには、安全配慮義務の存在が必要です。

使用者との間での雇用契約が存在すれば、労働契約法5条やこれまでの判例から見て、安全配慮義務が認定される可能性は非常に高いと考えられます。

直接の雇用ではなく、請負、下請け、派遣先での事故の場合には、労働契約法5条が直ちに適用されるとは言えないのですが、上記の最高裁判所の判例では、「特別の関係」があれば安全配慮義務が発生する余地があります。

通常、請負、下請け、派遣先などの場合、作業や業務従事の場所での安全確保は元請けや派遣先事業者が行いますので、これらの場合でも、請求できる余地があります。

②安全配慮義務違反の存在

会社に安全配慮義務違反を理由に賠償請求するためには、安全配慮義務違反が存在しなければなりません。

これは、単に危険だった、ということを主張するのでは足りず、作業や現場の状況をふまえ、具体的に義務違反を主張することが必要になります。

・教育体制の不備

・管理マニュアルの未整備、不備

・現場での管理体制の未整備、不備

・機械器具などの未整備、不備

などです。

③損害の発生

安全配慮義務違反を理由に賠償請求するためには、損害が発生していなければいけません。

労災の支給では不足していることなどを、指摘していくことになります。

④損害と安全配慮義務違反との因果関係

発生した損害と、安全配慮義務違反との間に、法的な意味での因果関係があることが必要です。

こうした点を具体的に主張していくことで、安全配慮義務違反での会社に賠償を求めていくことになります。

従いまして、弁護士のサポートは必須と考えています。

安全配慮義務違反を理由に訴えが認められた事例

工場での作業中、同僚が操作する鉄板に足を挟まれた方の場合

この方の場合は、工場で同僚が操作する鉄板を誘導中、同僚の操作ミスにより鉄板に足を挟まれ、おもに足関節に障害が残ってしまいました。

会社側は、後遺障害について、労災で認定された等級よりも低い等級相当であると主張し、裁判となりました。

裁判では、後遺障害等級は労災での等級が維持され、和解で解決しました。

屋外で解体作業中、同僚が操作するクレーンが吊った器具で手を挟まれた方の場合

この方の場合は、解体現場で同僚が操作するクレーンを誘導中、同僚の操作ミスによりクレーンに手を挟まれ、おもに指と手の関節に障害が残ってしまいました。

この事例でも、会社側は、後遺障害について、労災で認定された等級よりも低い等級相当であると主張し、裁判となりました。

裁判では、後遺障害等級は労災での等級が維持され、和解で解決しました。

その他の事例

当事務所で取り扱った事例は、こちらもご参照ください。

安全配慮義務違反での訴えとグリーンリーフ法律事務所

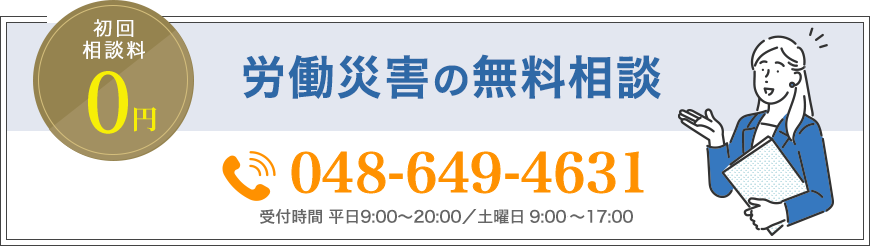

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来数多くの交通事故・労災を含む事故賠償に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、事故賠償に精通した弁護士が数多く在籍し、また、交通事故・労災専門チームも設置しています。

そして、先にご紹介しました通り、これまでに安全配慮義務違反の訴訟を複数取り扱っています。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・交通事故、労災専門チームの弁護士は、交通事故、労災や事故賠償に関する法律相談を日々研究しておりますので、交通事故、労災事件(安全配慮義務違反)に関して、自信を持って対応できます。

なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

135 レビュー