労災隠しについて

仕事中や通勤中にケガや病気をしてしまった場合、本来であれば労災保険を使って治療や休業補償を受けるのが労働者の権利です。

しかし、会社によっては様々な理由をつけて、労災保険の利用を妨げようとすることがあります。これを「労災隠し」といい、法律で禁止されています。

以下の項目に一つでも当てはまる場合、あなたの会社が労災隠しを行っている可能性があります。

【会社の対応に関するチェック】

- □労災申請に協力的でない・渋っている

- □「手続きが分からない」「忙しい」などと言って、労災申請の手続きを進めてくれない。

- □必要な書類(労災保険給付関係請求書など)への記入や証明を拒否する、または遅らせる。

- □「労災を使うな」と直接・間接的に言われた

- □「今回は労災を使わないでほしい」「内密に処理したい」など、労災申請をしないように直接頼まれた。

- □「(労災を使うと)会社の保険料が上がるから」「(労災を使うと)労働基準監督署の調査が入って面倒だから」など、会社の都合を理由に申請をためらわせるようなことを言われた。

- □健康保険を使うように指示された

- □「労災ではなく、健康保険で治療を受けてほしい」と言われた。(※仕事や通勤が原因のケガ・病気には、原則として健康保険は使えません)

- □会社が治療費などを直接支払うと提案してきた

- □「治療費や休業中の給料は会社が払うから、労災申請はしないでほしい」と言われた。(※一時的に支払われても、後で適切な補償が受けられなくなるリスクがあります)

- □労災申請をしたら不利益があるかのように言われた

- □「労災申請をするなら、解雇や退職も考えてもらうことになる」など、脅しや不利益な扱いを示唆された。(※労災申請を理由とする解雇などは違法です)

- □事故の報告をしようとしない・させない

- □事故の状況についての報告書(労働者死傷病報告)を作成しようとしない。

- □労働基準監督署へ事故の報告書を提出しようとしない、または「提出しない」と言われた。(※一定規模以上の事故の場合、会社には報告義務があります)

【チェックの結果】

1つでも「はい」 があれば、労災隠しの可能性があります。

複数の項目に当てはまる場合は、その可能性がより高いと言えます。

労災隠しを禁止する法律

労災隠しは、主に労働安全衛生法とその関連規則に違反する行為として罰せられます。

労働安全衛生法 第100条(報告等)

厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長は、法律の施行に関して必要があると認めるときは、事業者、労働者などに対し、必要な事項を報告させ、または出頭を命じることができると定めています。

この条文自体が直接労災隠しを禁止するものではありませんが、後述する労働者死傷病報告の根拠となっています。

労働安全衛生規則 第97条(労働者死傷病報告)

事業者は、労働者が労働災害その他就業中または事業場内等における負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業したときは、遅滞なく、所定の様式(労働者死傷病報告)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない、と定めています。

休業4日未満の場合: 四半期ごとにまとめて報告(1~3月分を4月末日まで、のように)

休業4日以上または死亡の場合: 遅滞なく(事故発生後すみやかに)報告

労災が発生したにも関わらず、この「労働者死傷病報告」を提出しないことは、典型的な労災隠しです。

また、虚偽の内容を記載して報告することも労災隠しに含まれます。例えば、業務中のケガなのに私的なケガとして報告するなどです。

労働安全衛生法 第120条(罰則)

第100条第1項の規定に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者は、50万円以下の罰金に処すると定めています。

労働者死傷病報告を提出しなかったり(報告義務違反)、虚偽の報告をしたりした場合(虚偽報告)、この罰則が適用されます。これが労災隠しに対する直接的な罰則規定です。

会社には、労働災害(死亡または休業を伴うもの)が発生した場合、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出する義務があります(労働安全衛生規則第97条)。

この報告を怠ったり、嘘の報告をしたりすること(=労災隠し)は、労働安全衛生法違反となり、50万円以下の罰金が科せられます(労働安全衛生法第120条)。

労災隠しは、労働者の正当な権利である労災保険給付の請求を妨げる行為でもあり、労災保険法の趣旨にも反します。

悪質なケース、例えば組織ぐるみで意図的に虚偽の報告を行った場合などは、刑法上の罪に問われる可能性もゼロではありません。

このように、労災隠しは明確に法律で禁止されている違法行為です。

労働者の方は、仕事中や通勤中のケガ・病気について、遠慮なく会社に報告し、労災申請の手続きを進める権利があります。

もし「労災隠しでは?」と思ったら

労災保険の利用は労働者の正当な権利です。会社が協力してくれない、または労災隠しが疑われる場合は、決して諦めずに以下の窓口に相談してください。

弁護士: 法律の専門家として、具体的な状況に応じたアドバイスや、会社との交渉・法的手続の代理を依頼できます(特に労災問題に詳しい弁護士がおすすめです)。

労働基準監督署: 労災申請の手続きや会社の対応について相談できます。

匿名での相談も可能です。

労働組合: 加入している労働組合があれば、会社との交渉などをサポートしてもらえます。

~最後に見ていただきたい労災サポートのこと~

労災隠しは違法行為(犯罪)です。

ご自身の権利を守るため、また、職場の安全衛生のためにも、泣き寝入りせずに行動することが大切です。

証拠(診断書、事故状況のメモ、会社とのやり取りの記録など)を残しておくことも重要です。

このチェックリストが、ご自身の状況を判断する一助となれば幸いです。

ぜひ、上で解説したような内容を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に会社と争うとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

私たちは、そのような不遇に立たされる労働者の方の権利を実現するため、代理人として会社側と対等に協議等を進め、労災申請、損害賠償請求をするために存在します。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

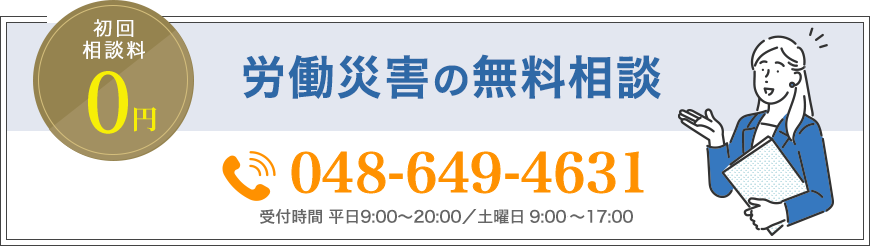

当事務所では、電話相談10分、初回面談30分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

ご相談

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。

まずは、一度お気軽にご相談ください。

無料電話相談はこちら(スマホの方のみ)

135 レビュー